非形式逻辑在询证医学中的新应用

来源: 发布日期:2022-08-19 点击量:

周建武/文

摘要:分析了证据、循证医学和非形式逻辑的关系,探讨了图尔敏的论证模式和沃尔顿的对话理论在循证医学中的应用。

关键词:循证医学;非形式逻辑;证据

一、证据、循证医学和非形式逻辑

自 1972 年以来,一个新的医学范式逐渐兴起,这 就是基于证据的医学 (Evidence-Based Medicine)或 科学医学(scientific medicine),国 内 译 作“循 证 医 学” (EBM)。这个理念首先由苏格兰流行病学家阿奇·考 克兰(Archie Cochrane)于 1972 年在《药效与效率:对 健康服务的随想》一书中提出。由于他的努力倡导,这 个理念渐渐得到医学界的认可。循证医学不再强调直 觉、无系统的临床经验和病理生理原理作为临床决策 的充分基础,而强调来自临床研究证据的审查。循证 医学要求医师的新技能,包括有效的文献研究和评估 临床文献的证据的形式规则的应用。它的出现,提出 了与认识论、科学哲学和非形式逻辑相关的问题。

作为科学的医学包括新证据的发现、创造、评估 和应用,以及证据的实际使用的影响的评估。作为艺 术的医学,涉及感知技能以及这种技能和语言、讲述、 推理、情感方面的知识的系统应用,以获得期望的结 果。作为科学和艺术的医学都是以证据为基础的:仔 细观察;用诊断或预测的术语解释这些观察;用风险 和预测因素的术语研究和辨识原因;选择有效治疗方 法,确定其益处或副作用。这个过程也是证据生成和 证据驱动的。医学中证据的另一重要方面是,如何在 医学推理过程中使用证据。病人受伤害可能因基于劣 质证据的诊断和治疗, 也可能因不适当地使用证据。病人从好证据的恰当使用受益,也可能受到劣质证据 或证据的不正确使用的伤害[1]8-9。总之,好证据的生成 以及在好推理和决策中的使用是科学医学的核心。

科学方法有一些重要成分:定义范围和问题;可 利用证据的批判性评论;形成一个假说;观察或实验,包括数据收集,使用某种测量;记录 发现;使用定性和定量方法分析和解释发现;证实或 否证假说;形成新假说或进一步探究和实践的方向。在医学中,“证据”的含义是:通过经验、观察性研究或 实验工作获得的任何坚实的或虚弱的数据或信息。数 据或信息必定与理解问题(病例)或做出关于该病例 的临床决策(诊断、治疗或护理)有某种程度的相关 性。证据并不自动正确、完全、令人满意或有用,它必 定被评估、定级、按其品性使用。

据此,我们应该注意与循证医学密切相关的三个 定义:(1)系统地发现、评价和使用作为临床决策基础 的当下研究的发现物的过程。(2)对现存最佳证据的 仔细的、明确的、斟酌的利用,目的是为了照顾好病人 而做出决策。(3)最佳研究证据与临床专门技术和病 人价值的整合。

循证医学有 7 大步骤:(1)确认所需要的证据——— 表述须回答的有关病人的问题。(2)生成证据———搜寻 证据。(3)使用证据———为临床决策选择最佳可利用证 据。(4)证据的整合使用———将证据与临床知识、经验 和实践联系起来,将证据与病人的价值和偏好联系起 来。(5)特殊背景下的证据的使用———在临床治疗中 使用证据以解决病人的问题。(6)权衡影响———评估 这个病例中证据使用的效果。(7)超越已达到的——— 教授和开展循证医学实践与研究。

由此,我们可以考虑适用于医学的逻辑。这种逻 辑是支配临床和社区医疗中的理解和决策的思考与 推理的系统。它规定有效推理,这种推理帮助我们理 解医学现象的意义和证明回应这种现象的行动的临 床的和亚临床(paraclinical)决策的正当性[1]13-16。

人们曾经论证,接近非形式逻辑已对澄清卫生保 健中证据的角色贡献颇多。两个传统非形式逻辑的方法,特别是图尔敏图解和新近由沃尔顿对话语境描述 的最新发展,通过分析普通的临床案例,表明非形式 逻辑对理解循证医学的潜在贡献。医学中证据的使 用,倾向于将一个更为理性和基础的方法引进医学实 践,使用更好利用的研究证据将把临床决策放在一个 更客观的基础上。而且,研究证据的使用将减少实践 中不必要的变化,减少处方药物治疗和诊断检验的任 意性。实验研究表明,医师需要改善他们的推理技能。有人研究了住院医师发觉推理谬误的能力, 结果发 现,36%-42%的谬误未被发现。最近,评论者指出了 论证分析特别是图尔敏图解方法对基于证据实践的 应用的关联性。霍顿(R.Horton)指出,“医师所缺乏的 上述所有技能都是成功地推理的能力。用‘推理’我意 指质疑一个临床论证,以发现其弱点或其有效性的根 据。”他得出结论,“论证是医学思维的基本单元”,证 据分析的结构性方法以及它在论辩中的使用方式具 有重要作用[2]。

二、图尔敏模式的正当理由和循证医学

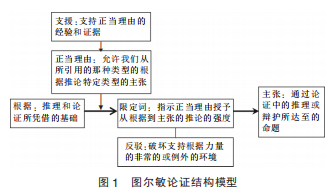

从形式演绎逻辑的独白的观点看,论证由三个组 成部分,即前提、结论和推出关系。但是,从辩证的或 对话的观点来看,论证主要被看成是两个或更多人之 间的交换。论证是通过挑战-回应对话(即某个论点 的提议者回答由挑战者提出的批判性问题) 生成的。换句话说, 论证总是在一个 “辩证情境”(dialectical situations)之中,意思是,它的参与者就某个主张有对 立意见,它包括交互的提问,为的是批判性地检验这 个主张, 这个过程以一种受规则支配的方式进行,这 些规则规定参与者的角色和批判性过程的标准[3]。独 白意义上的论证是这种对话交换过程的产品。该过程 对于理解论证是基础性的。就如弗里曼所说,通过考 虑可能在基本辩证情境中出现的各种挑战,即作为过 程的论证,我们才能理解作为产品的论证的结构。在 这样的框架内理解论证, 就不只是析出它的前提、结 论和支持关系三要素。图尔敏早先提出的论证六要素 便是辩证情境中的论证的基本构成成分。这些要素并 不是通过分析论证中的陈述的形式结构得出的,即不 是论证的微观结构的要素,而是论证的宏观结构的要 素。在图尔敏看来,论证结构上的区别是被一个对话 者可能向某个准备提出和辩护某个论点的人问不同 问题激发而成的。

六要素和批判性问题的对应关系:

批判性问题 回答

对眼下这个问题怎么处置? 主张(结论)

你的主张有何证据基础? 根据(论据)

你如何从这些根据得出该主张?正当理由

这真是一个保险的移动? 支援

你的主张有多强? 限定词

哪些可能发生的情况或许推翻该论证?反驳

厄普舍和克莱克将图尔敏提出的方法论用作说 明证据如何进入医学推理的逻辑结构的例子。针对 EBM 研究中所使用的图尔敏模型 (以高血压处理为 例),进一步区分了四种正当理由:

1.因为我是医生(直觉或权威)

2.因为据我的经验它是这样运作的(经验)

3. 因为用特殊的生物化学过程干预将降低血压 (基本科学)

4.因为许多设计优良的研究表明,麻醉药对降血 压是有效的(临床科学)

显然,在论证中存在广泛不同的正当理由,一些 比另一些更强。循证医学寻求加强第四类型正当理 由。按照论辩的图尔敏模式,临床决定需要正当理由, 即使在可能保证正当理由的研究数据缺乏的情况下。临床医生发现, 他们自己常常处于这样的情景中:有 很少可利用的研究数据,或者他们对研究数据的解释 存在分歧。显然,在如此的情景中,一个医师的经验和 直觉可能潜在地作为正当理由的支援起作用。图尔敏 模型使证据和基于证据的推论之间的关系明确化,因 此, 对于对话中的团体允许冲突的存在变得清晰起 来。图尔敏的模式是结构性模式,关心显示论证的体 系结构[2]。

但是,图尔敏的方法既不裁定冲突的解释,也不 决定何时源自经验的主张胜过临床研究的那些,而医 学决定是在这样一个语境中做出的,实践决定常常是 交互作用的目标,因此,非形式逻辑的论证对话理论 最近受到关注。

三、沃尔顿的对话理论和循证医学

著名加拿大非形式逻辑学家沃尔顿在荷兰 “语 用-辩证”论辩理论的基础上提出了更为系统的对话 理论———“新辩证法”。这种对话理论是一种关于论证 和论辩的非形式逻辑理论。对话被看作是分析和评价 论证的基本背景或框架,而论证是在一起推理的两个团体之间进行的一种对话交际。每一种对话涉及的初 始状态、 参与者的目标和对话本身的益处均不相同。对话中的论证是否合理,取决于它是促进还是妨碍对 话目标的实现。对话有 6 种基本类型。

在说服性对话中,每一团体的目标都是要通过把 其他团体当作承诺的那些命题作为前提来说服其他 团体接受某个特定的命题。对话的参与者都有各自的 承诺集。当断言、提问、等各种言语行为由参与者轮流 提出时,命题就加到参与者的承诺集中或者从承诺集 中删除。在对话中,回应者可能只是对提议者的论证 提出怀疑,也可能提出一个相反主张(复合对话)。在 复合的说服性对话 (提议者和回应者都有自己的主 张)中,涉及意见冲突的解决。当对话成功要求解决意 见冲突时,这种对话就是批判性讨论。

信息寻求对话的目标是将信息从一个团体传到 另一个团体,如访谈、咨询专家等。一个参与者需求信 息,其他参与者提供信息,结果可能是消除了一方的 无知。

在谈判对话中,初始状态是利益冲突,首要目标 不是分出真假或其他参与者的承诺,而是达成一个理 想的交易。双方的目的是要“做生意”,通过让步和坚 持某些东西而成交某些商品或利益。每一方都努力领 会另一方最想要的或感觉到最重要的东西。参与者当 然想使自己的利益最大化。对话的目标是双方利益的 合理分配。与说服性对话不同,威胁在谈判中是适当 的。劳资间的谈判、法律中的调解等都是谈判对话的 常见形式。

探究性对话的目标是参与者按照给定的证明标 准,集体证明某个特殊命题或表明在知识的现阶段该 命题不能被证明。探究是累积性的,只能根据已确立 的、并不需要在探究的合适阶段的适当位置提出进一 步予以讨论或撤回的前提。

在争吵对话中,每一团体的目标是在言辞上“猛 打”另一方,尽可能击败和羞辱对方。争吵典型地由一 种琐细的事变所促成,它是引起情感逐步增强的导火 索。在论辩阶段,两个团体采取了顽固的或“孩子气 的”态度。争吵的真正目的是深层情感的导泻性释放, 使得先前未清晰明白说出的情感能浮出水面。因此, 这种对话有解决怨愤或了解怨愤的作用。情感、不相 干论辩和人身攻击等在其他对话中不允许的方法,在 争吵对话中经常发生,并能服务于一定的目标。

商议对话可以在发生于一个主体自身(作为一种 内部对话)或两人、一群人之间。它涉及一个主体尝试 决定,在给定的情境下,相对于他的目标和已知的或 预期的情景事实,什么是行动的最佳或最为审慎的路 线。商议中常常用到所谓的“实践推理”,例如手段-目的推理[4]。

最近,沃尔顿的新辩证法对话理论被引入循证医 学研究。厄普舍和克莱克发现,6 种基本对话类型中 的 5 种在临床实践中存在。

说服对话在临床实践中处处可见。该过程是二价 的, 即可能是一个病人试图说服卫生保健的供应者, 或者反过来。但是,也会有不可归约为实验数据的价 值承诺集也许未表达出来。容易认识到,价值问题和 实验问题在这个语境中密切纠缠,判决的标准是合理 的说服。对这种对话语境,研究证据是必要的。

探究对话在临床实践中更为明显。在推进决定证 据的可接受性时,依靠具体问题和规定的标准,努力 收集完整、无遗漏的证据。相当多的工作是成功确保 所有可接受的证据被包括,并按照先前建立的标准予 以评估。这是研究证据必需的对话过程。治疗的开始, 医生可能问一个有关实施一个特殊治疗的恰当性的 问题;做一个文献评论,并决定是否这个探究的结果 适合于眼下这个病人的情况。也可能是,合作组系统 地评论文献和决定设计符合条件的随机试验来判断 某种药物的效果, 或者与安慰剂或另一种相关药物对 照。对话中的价值承诺涉及好的检验研究的价值承诺。

谈判扎根于利益而非追求真。在医患关系的对话 中,谈判是重要因素,也许在提供者的目标和病人的 目标之间存在权衡(交易)。麻醉药的有效性的证据可 能从属于病人的感知或所需的生活方式。例如,病人 和他的医生都同意尝试减肥、增强有氧锻炼或者控制 食盐摄入来替换内科治疗。为了不开始药物治疗,他 愿意忍受潜在危险的增加。如果病人愿意当血压增高 时就使用药物治疗,他的医生可能同意这个交易。

在信息寻求对话中, 一个团体有技能或信息贮 存,另一个没有。存在不对称,角色也不平等,如医生 和病人的关系,医生和医生的关系,特别在专科医生 和全科医生之间的关系,学生和老师、管理者和被管 理者的关系,专家咨询等。合理充分的信息交换支持 决策。包括在交换中的证据对于解决问题或完成一个 任务是必需的。因此,与探究语境中穷尽和权威的证据 标准不同,它的证据标准是高度语境化和不定的。双方 共同判定信息是否满意,而非根据确立的标准。叙述性 的证据在这个语境中比定量的证据可能更重要。

通过商议对话,使用证据达至一个实践问题的解 决。目标是为共同执行或决策达成一致的行动路线。因此,卫生保健中大量的推理是商议的,无论决定一 个诊断策略,通过治疗方案,购买等。在卫生保健的每 一个层次上都有商议产生。证据用作援助采取什么步 骤的商议的手段,对话的重要特征是解决某个特殊的 问题。在病人被披露有高血压之后,病人和医生商议最好的行动路线。医生推荐病人进一步连续量血压, 告知病人高血压的含意和重要性。病人将深思并提问 关于这个行动路线的一些问题,并就诊断和治疗计划 逐步达成一致。

四、结论

医学知识的内在易错性指明,医生使用的推理类 型本质上是很临时的,在其取向和表达盖然性的形式 上是语用的。临床医学的判断和决定更依赖似真性而 不是确定性, 即在给定的环境集中, 什么看起来是真 的、恰当的。似真推理也可以量化。它为支持一个信念或 证明一个行为的正当提供合理的指南,但事实上,它可 能变成是错误的,有修订的必要。这与医学证据的本质 一致。医学实践的多数过程是辩证的、动态的、语用的和 语境约束的。这些推理方法并不必然是对立的,而是 在每个语境中,研究证据的角色和地位是不同的[2]。

最近,美国医学会(AMA)组织出版了由加拿大 麦克马斯特大学的临床认识论和循证医学与公共卫 生教授詹尼赛克、非形式逻辑学家希契柯克教授合著 的教科书《基于证据的实践:医学逻辑和批判性思维》 (2005),它更系统地把循证医学和非形式逻辑结合起 来,构建了医学逻辑新体系[1]。

参考文献:

[1] Milos Jenicek and David L.Hitchcock.Evidence-Based Practice:logic and critical thinking in medicine. Chicago: AMA Press. 2005.

[2] R.E.G. Upshur and Errol Colak.Argumentation and Evidence. Theoretical Medicine and Bioethics.Vol.24(2003). No.4.

[3] James B.Freeman.Dialectics and the Macrostructure of Argumentation:A Theory of Argument Structure.New York: Forise. 1991. [4] Douglas Walton.The New Dialectic: Conversational Contexts of Argument.University of Toronto Press.1998.